Beaubassin

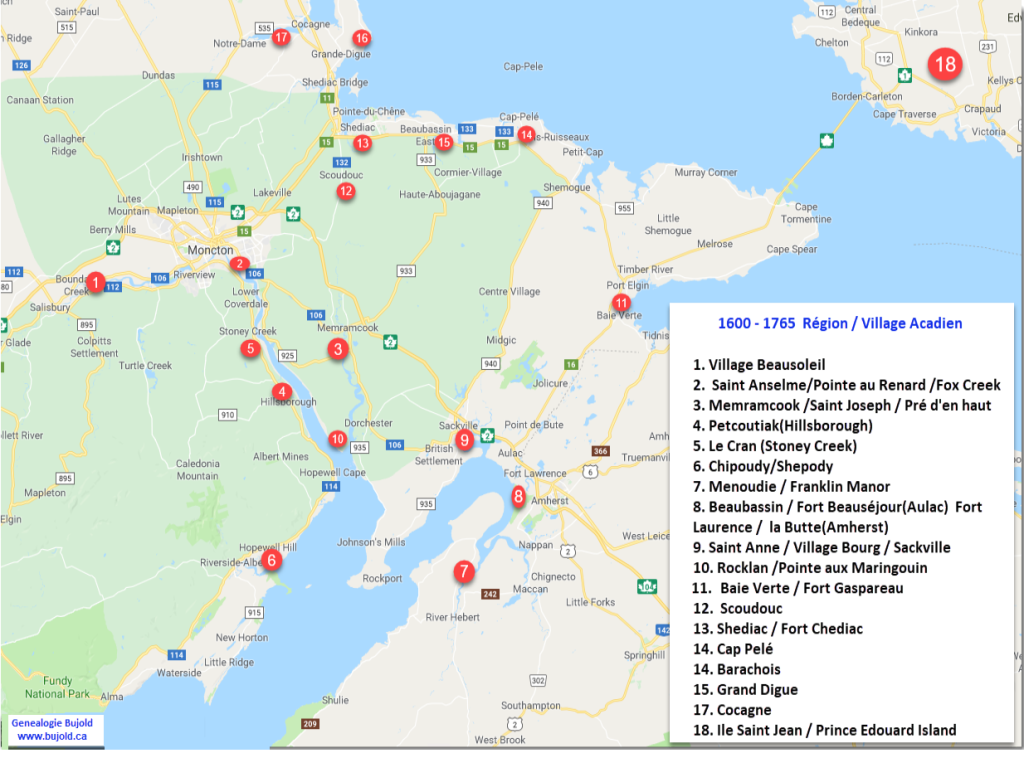

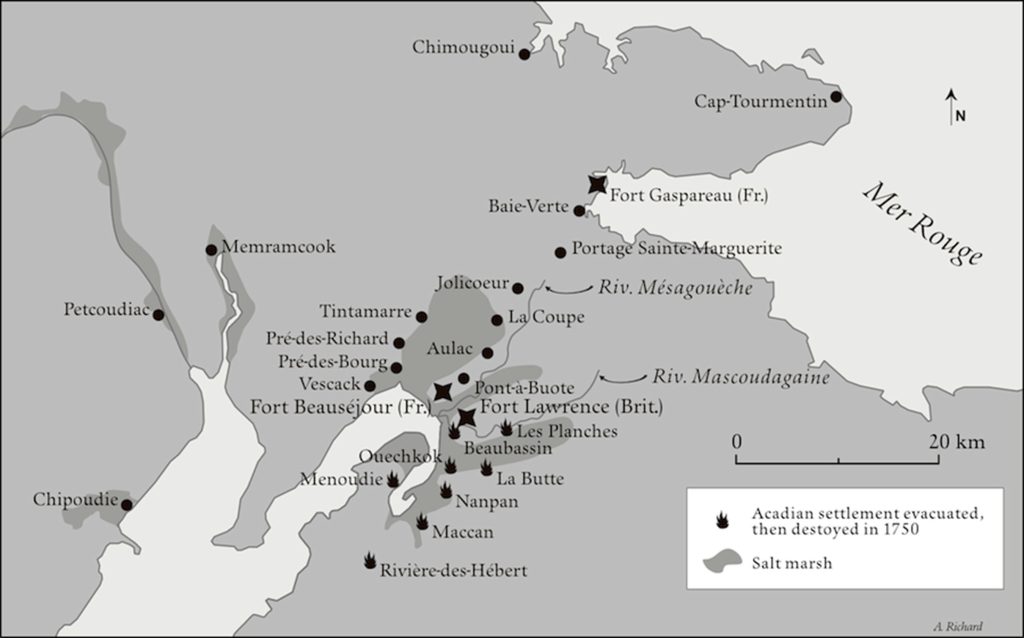

Beaubassin était un village en Acadie française fondé en 1671 situé sur l’isthme de Chignectou à proximité des marais salins de Tantramar aux abords de la rivière Mésagouèche. À l’époque, la région entière délimitée par les marais de Tantramar avait pour nom Beaubassin.

Des colons originaires de la région de Port-Royal, sont venus s’y établir pour exploiter les immenses marais qui s’y trouvaient. D’autres colons, provenant du fleuve Saint-Laurent de la Nouvelle-France, s’y établirent en même temps. Ces colons accompagnaient leur seigneur, Michel Le Neuf de La Vallière, qui avait obtenu une grande concession de la part du gouverneur de la Nouvelle-France qui considérait l’isthme de Chignectou comme relevant de son administration. Ainsi, même avant l’arrivée des Britanniques, il existait une certaine ambiguïté par rapport à cette région chevauchant deux administrations coloniales françaises : la Nouvelle-France au nord et l’Acadie au sud. (voir Chipoudie / Chipoudy / Shepody ).

Cette ambiguïté a persisté lorsque la nouvelle administration britannique s’est établie à Port-Royal à son tour, à la suite du traité d’Utrecht signé entre la France et l’Angleterre en 1713. La distance qui séparait les autorités coloniales britanniques installées à Port-Royal et la région de Beaubassin compliquait la tâche de celles-ci, car la population de Beaubassin avait toujours démontré une grande indépendance par rapport à l’autorité coloniale, qu’elle soit française ou britannique. Sous l’administration française, les habitants de Beaubassin commerçaient avec la Nouvelle-Angleterre et maintenant, ils se tournaient volontiers vers les nouvelles colonies françaises établies aux îles Saint-Jean et Royale (l’île du Prince-Edouard et l’île du Cap Breton actuelles) et surtout vers la ville forteresse de Louisbourg, fondée en 1715 sur l’île du Cap Breton. Les enjeux changèrent radicalement à partir de 1744, avec le déclenchement des hostilités qui opposaient une fois de plus la Grande-Bretagne et la France dans leurs colonies d’Amérique du Nord.

Ainsi, à l’automne 1749, des troupes françaises venues de la Nouvelle-France érigèrent un petit fort à la Pointe-à-Beauséjour, établissement acadien en face de Beaubassin, sur la rive opposée de la rivière Mésagouèche. Par ce geste, les Français réclamaient tout le territoire situé à l’ouest et au nord de cette rivière comme faisant partie de la Nouvelle-France. Cela ne fit qu’exacerber la méfiance des Britanniques à l’égard des habitants acadiens de cette région, en raison de la neutralité qu’ils avaient affichée lors des expéditions françaises lancées contre Port-Royal quelques années plus tôt. Aussi décidèrent-ils d’exiger d’eux qu’ils prêtent un serment d’allégeance inconditionnel qui les forcerait à porter les armes contre tout agresseur, qu’il fût français ou autochtone. De plus, des fortifications britanniques furent érigées un peu partout dans la colonie, en commençant par la fondation d’Halifax à l’été 1749 : le nouveau siège de l’administration britannique. Des forts furent ensuite construits dans la région de Grand-Pré, puis dans celle de Beaubassin, peu après l’érection et fortificationm du fort Beauséjour.

Au printemps 1750, une expédition britannique fut lancée sous le commandement du major Charles Lawrence en vue de chasser les Français de l’isthme de Chignectou. Face à un adversaire bien armé, Lawrence et ses troupes durent rebrousser chemin et accepter temporairement la présence de ces « intrus » sur le territoire qu’ils revendiquaient. Cependant, à l’approche des troupes britanniques, les Français avaient donné l’ordre d’incendier le village de Beaubassin en enjoignant ses habitants de passer sur la rive ouest de la rivière Mésagouèche, dans le territoire considéré comme appartenant à la Nouvelle-France. Cet événement, avec ceux entourant la nouvelle politique coloniale britannique en Acadie, plus agressive, a provoqué l’exode de milliers d’Acadiens et représente le début du Grand Dérangement (c’est-à-dire tous les mouvements de population de cette période), car près du cinquième de la population totale de l’Acadie fut déplacé dès 1749-1750, soit plus de cinq ans avant la Déportation de 1755.

En septembre 1750, le major Charles Lawrence commanda une nouvelle expédition à laquelle les troupes françaises de Beaubassin ne purent cette fois résister, de telle sorte que les Britanniques s’y établirent en maîtres et y érigèrent un fort baptisé fort Lawrence, en face du fort français de Beauséjour. Les Français ordonnèrent alors d’incendier tous les autres villages situés en territoire britannique, à l’est de Beaubassin, grossissant ainsi les rangs des familles acadiennes déjà réfugiées sur la rive ouest de la rivière Mésagouèche depuis le printemps. Pour comble de malheur, toute la récolte fut brûlée dans les granges et même si les habitants avaient fait traverser leur bétail de l’autre côté de la rivière, ils n’avaient plus de fourrage pour les nourrir. C’est pourquoi ils durent abattre tout leur cheptel au cours de l’automne et de l’hiver. Privés de cette importante source d’approvisionnement en nourriture, ces 933 réfugiés acadiens furent obligés de vivre à la solde du roi de France durant les cinq années suivantes. Entre temps, cette population de réfugiés acadiens ne cessa de se plaindre auprès des autorités françaises qui les avaient contraints à quitter leurs habitations et leurs terres situées désormais en territoire britannique.

Une expédition britannique commandée par le lieutenant-colonel Robert Monckton se présenta devant le fort Beauséjour au début du mois de juin 1755. Le siège qui s’ensuivit ne dura que deux semaines et le 16 juin 1755, les quelque 150 soldats des troupes régulières françaises et les 150 Acadiens assiégés qui participaient au combat rendirent les armes. Peu de temps après, à Halifax, le sort des Acadiens fut scellé par le lieutenant-gouverneur Charles Lawrence et son conseil, qui ordonna que l’ensemble de la population acadienne soit déporté dans les colonies anglo-américaines. Ainsi, dès le 11 août 1755, plus de 400 hommes acadiens furent arrêtés et emprisonnés dans les forts Lawrence et Beauséjour (celui-ci ayant été rebaptisé fort Cumberland). Plus de deux mois plus tard, un peu plus de 1000 hommes, femmes et enfants, soit le tiers seulement des habitants de Beaubassin et des Trois-Rivières (Memramcook, Petcoudiac et Chipoudie) firent voile à bord de navires qui les transportèrent dans les colonies de la Georgie et de la Caroline du Sud. La plupart ne reverraient plus jamais la terre qui les avait vus naître.

Cependant, plusieurs Acadiennes et Acadiens de la région de Beaubassin évitèrent cette déportation et se réfugièrent en territoire français, notamment à l’Île-Saint-Jean (île du Prince-Edouard actuelle), tandis que d’autres se sauvèrent en Nouvelle-France (vallée du Saint-Laurent) ou demeurèrent dans le territoire mitoyen de l’actuelle province du Nouveau-Brunswick, s’adonnant à une guerre de résistance face aux troupes britanniques. De fait, ces Acadiens qui avaient échappé à la déportation de 1755 et ceux qui étaient revenus d’exil dès l’année suivante, organisèrent cette résistance armée, de concert avec des troupes régulières françaises et leurs alliés amérindiens, sous le commandement de l’officier Charles Deschamps de Boishébert, natif de la Nouvelle-France. Toutefois, après la chute de Québec à l’automne 1759, plusieurs centaines de ces résistants se rendirent avec leurs familles aux autorités britanniques. Ainsi, plus de 300 Acadiennes et Acadiens furent gardés prisonniers dans le fort Cumberland (Beauséjour), ou dans des abris de fortune érigés près du fort. Ils demeurèrent dans cette situation précaire jusqu’à la fin des années 1760, lorsqu’on leur permit de s’établir dans la région de Memramcook au sud-est du Nouveau-Brunswick et dans le comté de Cumberland, en Nouvelle-Écosse. Ainsi, presqu’un siècle après l’établissement de leurs ancêtres dans la région de Beaubassin, dans les années 1670, ces Acadiennes et Acadiens purent jeter les bases d’une nouvelle Acadie.

Le monument contient les résidents Acadien de Beaubassin en 1750-1751.

Le text écrit sur le coté nord du monument

BEAUBASSIN

Le village Acadien de Beaubassin fut fondé a cet endroit par des colons de Port-Royal vers 1672. A l’arrivée du Major Charles

Lawrence et ses troupes anglaises en Avril 1750, les autorités francaises deciderent de détruire le village afin de forcer les

Acadiens de déménager au côté francais de la rivière Mésagouèche ainsi, Beaubassin fut incendié par les Amérindiens sous la

direction probable du Pêre Germain et l’abbé Le Loutre.

Le text écrit sur le coté sud du monument

BEAUBASSIN

Les noms, ci-inscrits sont ceux des derniers residents connus de Beaubassin en 1750, relevés de la liste des réfugiés de 1751. Conservée au “Ministre

des colonies, dépôt des papiers publics des colonies” à Paris, France.

Le text écrit sur le coté est du monument

Jean Mouton

Marguerite PoirierBaptiste Bourgeois

Anne BernardClaude BourgeoisMichel Poirier

Madeline BourgeoisFrancois Bourel

Marguerite Doucet

Claude Tendon

Marie Rose Bourgeois

Claude Poirier

Marguerite Sire

Marie Kessy

Paul Devau

Marguerite Buote

Vincent Devau

Marie Buote

Claude Kessey

Anne Chiasson

Jacques Kessy

Marie Olivier

Joseph Arsenau

Anne Buote

Jean Arseneau

Brélé

Anne Sire

Le text écrit sur le coté ouest du monument

Pierre Deraier

Francoise ArsenauJaques Mouton

Marguerite KessyFrancois Arsenau

Anne BourgeoisAbraham Arsenau

Agnes SireMarie Sire

Pierre Gravois

Marie Rose Bourgeois

Francoise Sire

Jaques Bourgeois

Marie Bourque

Pierre Arsenau

Jeanne Marie Heon

Marie Chiasson

Claude Bourgeois

Anne Blanchard

Michel Bourgeois

Marie Doucet

Charles Heon

Marie Jeanne Bourgeois

Jean Kessy

Marie Richard

Paul Sire

Oliver Bourgeous

Pierre Cottard

Agnes Bourgeois