Pointe Sainte-Anne / Fort Nashwaak – Fredericton NB

À la fin du XVIIe siècle, des colons Français construisirent le fort Nashwaak (aussi connu sous le nom de Fort Naxoat, Fort Saint-Joseph) sur la rive nord du fleuve Saint-Jean, pour en faire la capitale de l’Acadie. Fort Nashwaak est aujourd’hui situé dans la ville de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Le fort résista à une attaque britannique en 1696, mais la capitale fut ensuite déplacée à Port-Royal (Annapolis Royal).

En 1713, des Acadiens fuyant la prise de contrôle britannique de la Nouvelle-Écosse s’établirent sur le site et le nomme Pointe Sainte-Anne. Il fut détruit en 1758 lorsque la population d’environ 83 habitants fut exilée lors de l’expulsion des Acadiens. La déportation de c’est Acadien est considérée comme étant la plus cruel de la déportation.

En 1691-1692, le gouverneur de l’Acadie, Joseph de Villebon, construisit le fort Nashwaak. Il remplaça le fort Jemseg (qui avait remplacé Port-Royal) comme capitale de l’Acadie.

Après le raid victorieux de Claude-Sébastien de Villieu sur la rivière Oyster (Eel Lake NS situer à l’est de Yarmouth), à la frontière de la Nouvelle-Angleterre, il rejoignit le gouverneur de Villebon comme commandant du fort Nashwaak. Depuis le fort Nashwaak, ils lancèrent de nombreux raids sur la frontière de la Nouvelle-Angleterre avec l’Acadie, aidés par leurs alliés Abénaquis et autres Premières Nations. Son succès le plus important fut le siège de Pemaquid (1696). Il bénéficia grandement du soutien de Frontenac dans ses entreprises. En représailles, les Britanniques tentèrent le siège de la capitale en 1696. Après la mort de Villebon en 1700 et une inondation dévastatrice, le fort fut abandonné.

À l’été 1758, la déportation des Acadiens de la région était encours depuis trois ans. Louisbourg était tombée aux mains des Britanniques et les Acadiens se retrouvaient avec de moins en moins d’endroits où fuir. Un mouvement massif vers le nord, en direction du fleuve Saint-Laurent, était en cours, et dans bien des cas, le fleuve Saint-Jean était l’une des escales, sinon la première, des réfugiés se dirigeant vers Québec. La population française de la région a augmenté durant cette période. Une fois la campagne de Louisbourg terminée, Monckton reçut de nouvelles instructions : débarrasser la vallée du fleuve Saint-Jean des habitants français.

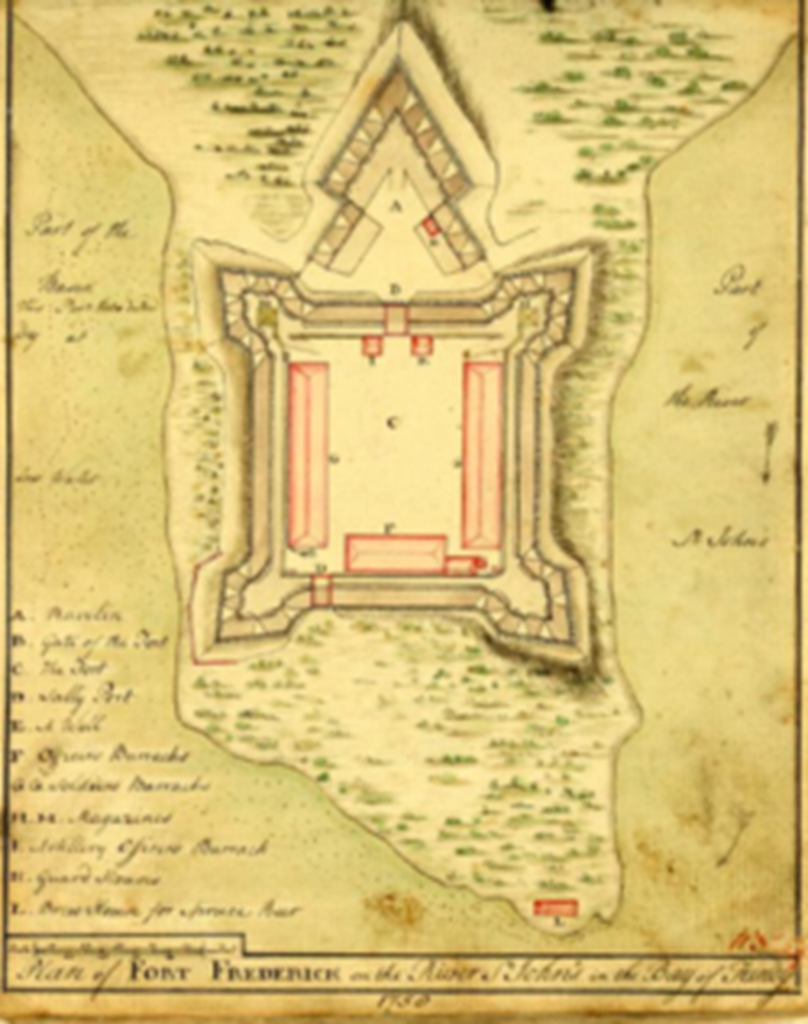

Monckton arriva à l’embouchure de la rivière Saint-Jean au Fort Frederick (Fort La Tour(1631), Fort Howe (1777), Saint John NB) en septembre 1758 avec une compagnie de soldats réguliers britanniques ainsi qu’une compagnie de New England Rangers dirigée par le capitaine McCurdy.

En novembre, Monckton monte la rivière Saint Jean. Les troupes britanniques avaient déjà été informées que leurs navires étaient trop gros pour naviguer très loin. Avec des navires plus petits ils ne pouvaient pas ravitailler leurs troupes, transporter leurs canons et faire des prisonniers. Ignorant cette information ils poursuivirent donc leur route, perdirent deux navires dans les chutes réversibles (Saint John) avant de découvrir l’effet des marées sur la navigation, puis tentèrent à nouveau de remonter le fleuve. Elles atteignirent Grimross, aujourd’hui Gagetown.

La destruction de Grimross est l’un des événements les plus connus de l’histoire de la déportation au Nouveau-Brunswick, grâce à une image contemporaine assez célèbre réalisée par Thomas Davies intitulée « A View of the Plundering and Burning of the City of Grimross ». Les Acadiens qui étaient habitants de Grimross ont fui en amont de la rivière dans des canots au moment même où les troupes de Monckton arrivaient. La destruction de leurs maisons, de leurs réserves de nourriture et de leur bétail a été suffisamment dévastatrice pour garantir qu’ils ne reviendraient pas.

Si Monckton avait resté à la tête de la garnison du fort Frederick, les habitants de la Pointe Sainte-Anne auraient pu hiverner en paix avant de rejoindre Québec au printemps. Cependant, Monckton fut rappelé à Halifax à la mi-novembre avant d’être envoyé à Québec, où il servit à la bataille des plaines d’Abraham. Il emmena avec lui la plupart des troupes britanniques, laissant le capitaine McCurdy et ses rangers à la tête du fort Frederick.

Il devint beaucoup plus urgent de savoir qui était resté dans les villages de la rivière de Saint Jean. Le capitaine McCurdy début alors à planifier des missions de reconnaissance à Pointe Sainte-Anne pour déterminer la population française. À leur première tentative, McCurdy fut tué par une branche tombée d’un arbre, et les troupes qui l’accompagnaient retournèrent au fort Frederick. Son remplaçant, Moses Hazen, fut dûment nommé à sa place.

Vers la fin février, Hazen rassembla une vingtaine d’hommes et remonta le fleuve une seconde fois. Cette mission aboutit à un massacre, un incident connu comme l’un des événements les plus cruels et les plus désastreux de la Déportation.

Joseph Godin dit Bellefontaine, qui vivait à Pointe Sainte-Anne et qui fut finalement déporté en France, où lui et sa femme vécurent dans la misère, écrivit les événements de cette journée dans une lettre au roi.

Voici un résumer de sa lettre écrite à Cherbourg, en France, en 1776.

Godin raconte comment son père s’est installé dans la région de Sainte-Anne et comment sa famille a vécu une vie prospère et paisible. Il évoque son rôle d’interprète auprès du roi et comment il dépense parfois son propre argent en cadeaux pour assurer la paix entre les Français et les Wolostoqiyik. Bien qu’il affirme être capitaine de milice, il ne mentionne aucune action militaire menée dans ce cadre. Il explique également comment tout cela a changé lorsque les Anglais sont arrivés et ont commencé à attaquer les communautés françaises le long du fleuve.

À l’hiver 1759, lui et sa famille attendaient le printemps avant de quitter la région pour la vallée du Saint-Laurent. En tant que chef de communauté, il s’était senti obligé de rester sur place et de veiller à ce que les membres de sa communauté remontent le fleuve en toute sécurité. Sa famille était les dernières à partir, et ils attendaient simplement de meilleures conditions de voyage. Le petit groupe était composé de son gendre, Eustache Paré, fils de Pierre Paré et de Jeanne Dugas, de Louisbourg, de sa femme, Anne Bergeron, de sa fille Anastasie et des petits-enfants. Voyant les Anglais approcher, ils s’enfuirent dans les bois, mais ils furent retrouvés. La compagnie de Hazen ne se contenta pas de brûler leurs bâtiments, de tuer leur bétail et de détruire leurs réserves de nourriture.

Ils attachèrent Joseph Godin et Eustache Paré à des arbres et les force à regarder pendant qu’ils torturaient la femme de Paré, Anastasie, la fille de Godin, avant de la scalper pendant qu’elle était encore vivante la tuent. Voyant cela se produire, Anne, la femme de Godin, s’empara des petits-enfants et s’enfuit plus loin dans les bois, sans nourriture, ni provisions, pour être capturée plus tard et faite prisonnière.

Hazen déclara que Godin et Paré seraient emmenés à Fort Frederick, où leur statut de capitaines de milice serait utilisé pour échanger des prisonniers faits par les Français ; mais les commandants militaires de Port-Royal reconnurent la futilité de cet échange proposé dès l’arrivée de ces prisonniers. Les prisonniers furent envoyés au Fort Cumberland (Fort Beauséjour), puis déportés à Boston, puis de nouveau en Nouvelle-Écosse, puis en Angleterre, avant d’être envoyés à Cherbourg.

Godin décrit l’extrême misère de ce remaniement : les mauvaises conditions à bord des navires, la nourriture avariée et le manque d’eau potable, les maladies et la saleté, et les gens qui mouraient simplement de froid.

Lorsque la guerre de Sept Ans prit fin en 1763, les Acadiens commencèrent à revenir petit à petit dans la vallée du fleuve Saint-Jean. Un nombre d’entre eux n’eurent pas à voyager bien loin ; certains avaient simplement remonté le fleuve jusqu’au Madawaska ou dans la vallée du Saint-Laurent.